Am Abend des Herz-Jesu-Festes, Freitag, den 23. Juni 1933, gegen zehn Uhr, war das Dorf nach harter Tagesarbeit seiner Bewohner in Ruhe. Ebenso auch das Pfarrhaus und seine Bewohner. Ich selbst konnte nicht schlafen, lag noch wach im Bett und las. Wenige Minuten vor zehn Uhr abends hörte ich eilige Schritte die Kirchtreppe herunter. Gleich darauf wurde die Hausglocke sehr stark gezogen, und eine barsche Stimme rief: „Aufmachen!“ Mir kam sofort der Gedanke: „Jetzt ist die Reihe an dir!“. Nach ungefähr 5 Sekunden wurde wiederum heftig geläutet und gerufen: „Aufmachen!“. Im gleichen Augenblick klirrten auch schon die Fensterscheiben an den beiden Frontfenstern im unteren Stock. An den beiden Frontfenstern des zweiten Stockes waren die Fensterläden geschlossen, sodass sie vorläufig nicht eingeworfen werden konnten. Gleichzeitig wurde versucht, das große vordere Tor aufzubrechen, was aber nicht gelang. Der Sturmangriff wendete sich dann gegen das Tor zum Kelterhaus.

Unterdessen war ich aufgestanden und kleidete mich an. Ich dachte mir, dass es einen harten Weg geben könne und holte mir daher zur Vorsorge ein paar frische Strümpfe. Als Schuhe hatte ich im Augenblick nur die Hausschuhe zur Verfügung, weil meine Lederschuhe in der Schuhkammer standen. Unterdessen hatten die Stürmenden das Tor zum Kelterhaus aufgebrochen und arbeiteten bereits am Aufbrechen der rückwärtigen Haustüre.

Ich ging nun zum Schlafzimmer meiner Schwestern, rückwärts im gleichen Stock gelegen. Ein natürliches Gefühl drängte mich dorthin, weil in dieser Schreckensstunde meine Schwestern nicht alleine sein sollten und weil ich bei meiner Verhaftung nicht ohne Zeugen sein wollte. Während ich dorthin ging, strömten die Stürmenden durch die aufgebrochene rückwärtige Haustüre in das Erdgeschoss hinein. Ich hörte, wie sie Türen öffneten. Meine Schwestern waren in Folge des Schreckens in solcher Aufregung, dass sie mir fast die Zimmertür nicht öffnen konnten. Im Zimmer waren meine beiden Schwestern, von denen die eine dauernd krank ist, schon lange Jahre in Folge Lähmung nicht mehr gehen kann, sondern überall hingetragen werden muss, die nicht mehr selbst essen kann, sondern der das Essen gereicht werden muss wie einem kleinen Kinde. Diese Schwester lag zu Bette. Meine andere Schwester, die den Haushalt führt, stand zitternd in der Stube, daneben saß vor Schrecken zusammengebrochen, auf einem Stuhle unser 27-jähriges Dienstmädchen.

Kaum war ich in das Zimmer meiner Schwestern eingetreten, kamen die Stürmenden die Treppe herauf und eilten zu meinem Wohn- und meinem Schlafzimmer. Gleichzeitig klirrten wiederum Fensterscheiben. Wie sich nachher herausstellte, hatte sich einer der Angreifer an einem der Fenstertraillen des unteren Stockes heraufgearbeitet, sich daraufgestellt und die Fensterläden meines Schlafzimmers aufgerissen. Dann wurde auch dieses Fenster eingeschlagen. Nach meiner Heimkehr aus meiner „Schutzhaft“ konnte ich durch Augenschein feststellen, dass die Läden nur noch lose in den Angeln hingen und diese nur noch locker in der Wand staken. Es war ein Glück, dass die schweren Läden nicht nachgegeben hatten, dass sie nicht auf den Stürmenden herunterstürzten und ihn mit in die Tiefe rissen. Ich bin überzeugt, wenn dies zufällig geschehen wäre, hätte die Sturmmannschaft ohne weiteres erklärt, dass ich selbst Laden und Mann hinabgestürzt hätte.

Ich hörte dann, wie die Eindringlinge in das Sälchen neben dem Zimmer meiner Schwestern stürmten und darin Nachschau hielten. Währenddessen rief einer, der offenbar die vordere Haustüre geöffnet hatte und auf die Haustreppe hinausgetreten war: „Daneben ist Licht. Da ist er!“.

Gleich darauf wurde an unserer Zimmertüre Einlass verlangt. Meine Schwester öffnete, ich stand durch die geöffnete Türe etwas verdeckt, meine Schwester in freier Sicht für die Eindringlinge, die mir selbst noch nicht in Sicht waren. Meine Schwester trat auf sie zu und fragte: „Was wollen sie?“. Als Antwort kamen folgende Ausrufe: „Schlag der auf‘s Maul!“ – „Die nehmen wir auch mit!“ – „Gib ihr eins!“ – In diesem Augenblick trat ich hinter der Tür heraus und stellte mich vor die Eindringlinge hin.

Unter dem Türrahmen standen zwei Leute in schwarzer Uniform, wie sie die SS trägt, vor und hinter ihnen eine Anzahl junger Burschen ohne Uniform. Ein paar Augenblicke war die ganze Gesellschaft verblüfft. Dann packten mich die zwei SS-Leute, erklärten mich für verhaftet, und führten mich fort. Die Treppe herunter sagte ich, dass ich noch meine Lederschuhe holen wolle. „Die brauchst du nicht“ hieß es. Einer meinte. „Du kannscht barfuß gehen". Ich wollte meinen Hut holen. „Den brauchscht du nicht“ war die Antwort.

Nun ging es zur rückwärtigen Haustüre hinaus, und vor dem Pfarrhaus wurde Aufstellung genommen. Rechts und links von mir traten die zwei SS-Leute. Hinter mir standen 4 Reihen von je 4 jungen Burschen ohne Uniform. Die meisten von ihnen hatten, wie ich sehen konnte, allerlei Schlagwerkzeuge in der Hand.

Von dem Augenblick an, wo die Erstürmung des Pfarrhauses begann, bis zu dem Augenblick, wo ich verhaftet vor dem Pfarrhaus stand, waren nach meiner nachträglichen Schätzung höchstens 7 Minuten vergangen.

Nach meiner Rückkehr aus der Haft teilte mir meine Schwester mit, dass kurze Zeit nach meiner Wegführung 5 Mannspersonen, davon einer in Uniform, erneut ins Pfarrhaus eindrangen. Bei deren Anblick schrie meine Schwester entsetzt auf, sodass 3 von ihnen umkehrten und fortgingen, während die anderen zwei in den zweiten Stock hinaufgingen. Was sie dort suchten und taten, weiß niemand.

Als die vorher erwähnte Aufstellung am Pfarrhaus erfolgt war, zog einer der SS-Leute den Revolver und herrschte mich mit folgenden Worten an: „Sag den Leuten, dass sie ruhig bleiben. Wenn uns etwas geschieht, wirst du sofort erschossen“.

Mir war in diesem Augenblick vollständig klar: Jetzt heißt es vor allem Haltung bewahren! Im Gleichschritt ging es dann die Pfarrgasse hinunter, am Schwesternhaus vorbei, in Richtung [...] Dorfplatz. Vor dem Schwesternhaus trat ein Mann auf uns zu und machte Anstalten, als ob er mich aus der Menge herausholen wolle. Ich rief ihm zu, er solle ruhig bleiben.

Leute, welche zufällig auf der Straße waren, wurden von meiner Begleitmannschaft angefallen und geschlagen. In Haustore, welche offenstanden, wurde hineingehauen. Es fielen auch mehrere Schüsse. Man wollte anscheinend, wie wenn es Krieg wäre, die Ortseinwohner in Schrecken setzten und einschüchtern, um sie abzuhalten, ihren Pfarrer zu beschützen.

Ich hoffte unterwegs, dass auf dem Dorfplatz ein Fahrzeug bereitstünde, das mich nach Neustadt ins Gefängnis bringe. Dem war aber nicht so. Als wir über den Dorfplatz marschiert waren hieß es: „Links die Gasse hinunter, da geht es zum Bahnhof!“. Ein Anderer fügte hinzu: „Dort ist auch der Sanitäter". Aus der Lektüre der Rheinfront und des Völkischen Beobachters wusste ich, was diese Worte zu bedeuten hatten und was mir auf der einsamen Landstraße bis zum Bahnhof bevorstand. Ich machte mich auf das Äußerste gefasst und rechnete auch mit der Möglichkeit, dass ich diesen Weg nicht mehr lebend zurückkommen werde. Während des Marsches durch die Untergasse machte ich meine Rechnung mit der Ewigkeit, erweckte Reue und Leid, fügte den Akt der Ergebung in Gottes Willen hinzu und betete die Stelle aus der Komplet: „In manus tuas domini“.

Als wir am Mutter Gottes-Bild […] vorbeikamen, zog ich meine Brille ab und steckte sie in die Rocktasche, damit mir bei den zu erwartenden Schlägen und Hieben das Brillenglas nicht etwa die Augen beschädige.

Ich war sicher, dass mir nichts geschieht, solange wir an Häusern vorbeikamen und dass die Liturgie der „Abreibung“, wie die Rheinfront eine solche Handlung zu benennen pflegt, erst beginnen werde, wenn mit Augen- und Ohrenzeugen aus dem Dorf nicht mehr zu rechnen ist. Das Exekutionskommando wollte offenbar ohne Zeugen sein. Darum wurde mir auch strengstens verboten, mich während des Marschierens umzusehen. Darum wurde auch streng darauf geachtet, dass niemand hinter unserem Zuge nachkam und so etwa hätte Augen- und Ohrenzeuge werden können. Darum wurde auch eine Anzahl Schreckschüsse abgegeben.

Etwa zwanzig Meter unterhalb des letzten Hauses […] erhielt ich den ersten Hieb über die rechte Schulter. Gleich darauf kam ein zweiter über den Kopf. Und dann folgten sich die Hiebe in rascher Folge über den Kopf, von rückwärts ins Gesicht, auf die Schultern, auf die Schenkel und die Waden. Ich verbiss mir den Schmerz und nahm die Hiebe schweigend und lautlos hin. Ebenso hörte ich mir auch die vielen gemeinen und gemeinsten Beleidigungen ohne Widerrede an. Bald aber sagte ich mir, dass die wilde Horde hinter mir durch mein Schweigen nur gereizt wird. […] Ich marschierte daher trotz aller Schläge nach wie vor im Gleichschritt mit, ließ aber von Zeit zu Zeit einen Klagelaut hören. Das tat den Kerlen wohl, wie ich aus ihren Bemerkungen entnahm.

Halbwegs zum Bahnhof setzten schwere Fußtritte ins Gesäß ein. Wenn ich einen Hieb über den Kopf bekam, folgte auch ziemlich regelmäßig solche in Fußtritt. Ich ahnte die neue Gefahr. Man wollte mich wohl auf den Boden bringen und stürzen machen. Deshalb befahl ich mit aller Energie: „Nur nicht auf den Boden kommen!“. Denn dann wäre ich wohl komplett zertrampelt worden. Wenn ich einen schweren Hieb über den Kopf bekam, knickte ich unwillkürlich in die Knie. Wäre in diesem Augenblick ein Fußtritt hinzugekommen, dann wäre ich unfehlbar zu Boden gestürzt. Ich achtete daher darauf, nach einem Hieb über den Kopf sofort wieder in Streckstellung zu kommen. Und es gelang mir auch immer wieder. Die Fußtritte trafen mich erst, wenn ich bereits wieder in Streckstellung war oder wenigstens dabei war, diese Stellung wieder einzunehmen. Kein einziges Mal trafen Kopfhieb und Fußtritt gleichzeitig miteinander zusammen. Das war mein Glück.

Einmal erhielt ich, während ich gerade beim Vorwärtsschreiten den linken Fuß hob, einen schweren Schlag über die linke Schläfe und über beide Augen, sodass mir das Feuer aus den Augen fuhr. Ich taumelte stark und es riss mich fünf Schritte nach seitwärts links. Beim fünften Schritt konnte ich wieder festen Stand fassen, trat in die Reihe zwischen zwei SA-Leute zurück und marschierte mit ihnen weiter.

Eine kurze Strecke oberhalb der Wirtschaft […] verlor ich den einen Hausschuh und marschierte ohne diesen weiter. Bald nach Beginn der liturgischen „Abreibung“ fing ich infolge der Hiebe im Gesicht an zu bluten. Anfangs trocknete ich das Blut mit einem Taschentuch ab. Bald aber gab ich das als nutzlos auf.

Sehr bezeichnend scheint mir sodann Folgendes: Mehrmals unterwegs sagten die SS-Leute zu mir: „Wenn wir nicht dabei wären, würden sie dich totschlagen“, oder „Uns hast du es zu verdanken, dass sie dich nicht kaputtmachen“ oder Ähnliches. Mehrmals auch drehte sich der eine der SS-Leute um und rief der Horde hinter mir zu: „Aufhören jetzt! Wenn noch einer was macht, dann schieße ich". Die Antwort darauf waren dann neue und härtere Hiebe. Auf die Täter aber wurde nicht geschossen.

Härter als all die vielen und schweren körperlichen Misshandlungen empfand ich die hundsgemeinen Beleidigungen und Verhöhnungen, womit ich geradezu überschüttet wurde. […] Wenn ich vor die Wahl gestellt wäre, würde ich lieber noch fünfmal die mir widerfahrenen, körperlichen Misshandlungen ertragen, als noch einmal die mir dabei ins Gesicht geschleuderten […] Gemeinheiten und Beleidigungen.

Wir kamen so über das Bahngleis. Links […] hielt ein Lastauto. Ich glaubte bei seinem Anblick, jetzt sei mein Marterweg zu Ende. Allein dem war nicht so. Bei unserer Ankunft kam [der Fahrer] mit mehreren anderen heraus auf die Straße, und als er mich wehrlos und blutig geschlagen inmitten der Rotte sah, brachte er den traurigen Mut auf, nun auch seinerseits sein Mütchen an mir zu kühlen. Er trat auf mich zu und rief mindestens zweimal der Horde zu: „Der da hat gesagt, ein Kommunist sei ihm lieber als zwölf Nationalsozialisten". Jedes Mal erhob die Horde ein Geschrei: „Schlagt ihn tot“ – „Macht ihn kaputt!“. Ich erwiderte ruhig und bestimmt: „Das habe ich nicht gesagt!“. […] „Hier wird nicht aufgestiegen! Weitermarschieren!“. Im Gleichschritt ging es dann weiter, wobei ich nach bisheriger Methode weiterbehandelt wurde.

Wir bogen in die Landstraße nach Mußbach ein und marschierten auf dieser noch ungefähr zweihundert Meter weiter, sodass ich mich insgesamt etwa eine Strecke von zwölfhundert Metern lang in der geschilderten liturgischen Behandlung des Exekutionskommandos befand. Dann wurde Halt gemacht. Das Lastauto, das kein Licht angezündet hatte, kam angefahren. Die Rampe an der Rückseite wurde herabgelassen. Dann wurde mir befohlen: „Da steig hinauf!“. Keine Hand rührte sich zur Hilfeleistung für mich. Mit Aufbietung aller Kraft gelang es mir, mich auf das Lastauto emporzuarbeiten. Da lag ich nun der Länge nach, wie ein gehetztes Tier. Nun stützte mir einer der beiden SS-Leute, den anderen unbemerkbar, meinen linken Arm, sodass ich mich zum Aufrechtstehen emporarbeiten konnte. Über die Mitte des Wagens zog sich eine Kette. Ich fragte, ob ich mich darauf setzten könne. Einer der SS-Leute gab mir die barsche Antwort: „Nein, du bleibst stehen, und wenn du fällst, wirst du gehauen". Den zweiten Hausschuh, der mir noch verblieben war, hatte ich vorher ausziehen müssen. Ich trug ihn in der Hand.

So stand ich denn nun stümpfig, den linken Fuß vor-, den Rechten zurückgestellt, auf dem Lastwagen und musste während der Fahrt dessen Stöße mit Aufbietung aller Kräfte parieren, um nicht zu fallen.

Während der Fahrt griff mir einer aus der Begleitmannschaft nach der Flechse am linken Fußgelenk und bemerkte dann zu den anderen: „Er kann noch". Dann ging es weiter mit höhnischen und beleidigenden Bemerkungen und Handlungen. So z.B. stand einer auf, spazierte vor mir hin und her und trat mir dabei mehrmals auf die Füße. Er sagte nichts dabei, ich auch nicht. Bald danach bemerkte einer: „Der hat auch zehn Jahre lang die Leute angelogen“. „Nein“, erwiderte ein anderer, „er hat nur die Schäflein angelogen“. Dann erhielt ich einen Stoß in die rechte Seite mit der Aufforderung: „Sag, dass du gelogen hast!“. Ich erwiderte ruhig und laut: „Ich habe nicht gelogen!“. „Der Kerl ist auch noch frech“, hieß es nun.

Dann kam ein dritter, noch stärkerer Rippenstoß und zum dritten Mal die Aufforderung: „Sag endlich, dass du gelogen hast!“ Ich antwortete zum dritten Mal: „Ich hab nicht gelogen!“. Und wenn sie mich auf der Stelle totgeschlagen hätten, ich hätte keine andere Antwort gegeben. Nun sagte ich zu den beiden SS-Leuten: „Ich habe geglaubt, dass bei euch auch noch Leute mit Ehrgefühl sind, die nicht verlangen, dass ein Mitmensch seine Ehre in den Staub tritt". Daraufhin ließ man mich hinsichtlich dieser Sache unbehelligt.

Mittlerweile kamen wir zum Dorfeingang von Mußbach, wo sich eine Tankstelle befindet. Dort fuhr unser Lastauto an zum Tanken. Es hielt dabei dicht neben dem Straßengraben. Während des Tankens bemerkte einer, dass ich einen Hausschuh in der Hand trug. „Wo hast du den anderen Schuh?“ fragte er. „Den habe ich verloren“, sagte ich. „Dann wirf den auch weg“, befahl er. Ich warf ihn in den Straßengraben. Ein Zweiter bemerkte zu mir: „Da schau hinunter, da ist der Graben. Es wäre das Beste, wenn du da drunten liegen würdest und wärest verreckt.“ Die Fahrt ging weiter zu Mußbach hinein. Ich fürchte, dass Mußbach von meiner Verhaftung wüßte und dass mir hier neue Insultierungen zuteilwürden. Allein das Dorf war ruhig.

Vor Mußbach draußen gegen Neustadt zu, entspann sich dann unter meiner Begleitmannschaft eine Diskussion darüber, wo sie mich hinbringen sollten. „Der kommt nach Dachau, er hat doch noch nichts geschafft“, meinte einer der Burschen. Ein Anderer schlug vor, mich ins Krankenhaus einzuliefern angesichts meines körperlichen Zustandes. Bald aber war man sich einig, dass man mich zunächst bei der Gauleitung im „Braunen Haus“ abliefere. So geschah es dann auch.

Das Lastauto hielt vor dem verschlossenen Gartentor am Gebäude der Gauleitung. Es wurde mir befohlen: „Spring hinunter!“ Ich tat es. Dann wurde ich durch das Tor, das mittlerweile geöffnet war, in das Gebäude hineingeführt. Unterwegs merkte ich, dass ich nur noch schlecht sehen konnte. Es waren mir offensichtlich in der Zwischenzeit die Augen ordentlich zugeschwollen. Ich bemerkte daher: „Ich sehe so schlecht“. […] Man führte mich nun in einen Raum des Erdgeschosses. An der Wand war ein Waschbecken. Dort musste ich mir das Blut abwaschen. Als ich mir meinen Kragen auszog, wurde er mir sofort weggenommen, denn er war vorne auf beiden Seiten je zwei Fingerbreit vollständig blutig. Man gab ihn mir auch nicht mehr zurück, wohl deshalb, weil er ein Beweisstück hätte sein können. Nach dem Abwaschen gab man mir ein Handtuch zum Abtrocknen. Dieses war so schmutzig, dass ein halbwegs reinlicher Mensch sich damit kaum die Füße abtrocknen würde. Es blieb mir aber nichts anderes übrig, als es zu benutzen zum Abtrocknen meines blutig geschlagenen Gesichtes und der hochaufgeschwollenen Kopfhaut.

Danach wurde ich von zwei SS-Leuten in einen anschließenden Raum geführt. Dieser machte auf mich den Eindruck einer Tscheka-Kammer, wie man sie öfters in Zeitungen abgebildet sah. Einer der beiden SS-Leute verklebte mich mit Heftpflaster, wobei er nicht besonders große Sorgfalt anwendete. Dann ging er hinaus. Der andere SS-Mann war nun mit mir allein. Er riegelte die Türe zu, zog einen Revolver und hielt ihn schussbereit, ohne ein Wort zu sagen. Als ich das bemerkte, reckte ich mich hoch auf, so gut ich konnte, stellte mich kerzengerade vor ihn hin und sah ihm in die Augen. So standen wir uns zwei Sekunden lang lautlos gegenüber. Dann steckte er den Revolver wieder ein, nahm ein Schlagwerkzeug, vermutlich einen Gummiknüppel, und versetzte mir damit noch fünf Hiebe über das Gesäß. Ich dachte mir dabei: Das war die zweite liturgische „Abreibung“.

Anschließend wurde ich wieder in den ersten Raum zurückgeführt. An einem Tisch rechter Hand saß ein SS-Mann und herrschte mich an: „Wie heißt du?“. Ich antwortete: „Sie wissen ja, wer ich bin“. SS-Mann: „Ich will wissen, wie du heißt“. Ich erwiderte: „Ich bin der Pfarrer Martin von Königsbach". SS-Mann: „Stell dich einmal stramm hin, Kopf hoch, Knie durchgedrückt! Warst du Soldat?“. Ich entgegnete: „Nein, ich war nicht Soldat“. SS-Mann: „Soldat warst du nicht, aber hetzen kannst du". Offenbar hatte dieser SS-Mann die ganze Szene veranstaltet nur zu dem Zwecke, um mir den obigen letzten Satz ins Gesicht sagen zu können. Der Mann wollte halt auch sein Mütchen am Pfarrer von Königsbach kühlen.

Dann ging es wiederum zum Lastauto und in Begleitung des Exekutionskommandos zweier SS-Leute zum Gefängnis. Nur Letztere traten mit ein, die anderen mussten draußen warten. Ich wurde dem Gefängnisverwalter übergeben. Dieser fragte nach dem Haftbefehl. Der eine SS-Mann erklärte daraufhin: „Der Haftbefehl kommt morgen". Dann wurde von ihnen etwas auf einen Zettel geschrieben und dem Gefängnisverwalter übergeben. Hierauf gingen die beiden SS-Leute fort. Ich aber atmete auf.

Der Gefängnisverwalter nahm sich meiner sofort liebevoll an. Da ich hauptsächlich wegen des schmutzigen Handtuchs, das mir in der Gauleitung zugemutet worden war, eine Infektion meiner Wunden befürchtete, telefonierte der Gefängnisverwalter an den Herrn Bezirksarzt und bat ihn, trotz der späten Nachtstunde noch zu mir zu kommen, um mich ordnungsgemäß zu verbinden. Der Herr Bezirksarzt hatte die große Liebenswürdigkeit, diese Bitte zu erfüllen, obgleich es schon ein Viertel vor zwölf Uhr nachts war. Auch ersuchte ich den Gefängnisverwalter, nach Königsbach zu telefonieren und meinen Schwestern ausrichten zu lassen, dass ich im Gefängnis gelandet sei. Er bekam aber keine Verbindung mit Königsbach und meine Schwestern erfuhren erst am nächsten Morgen um halb zehn Uhr meinen Aufenthaltsort.

So um zwölf Uhr nachts führte mich dann der Gefängnisverwalter in eine Gefängniszelle. Er überzog die Bettdecke, wobei ich ihm behilflich war. Er bedauerte, dass er mir nichts geben könne als diese harte Gefängnispritsche. Ich erwiderte ihm, dass ein solcher Dinge nicht ungewohnt sei. Ich hätte sechs Jahre lang im Konvikt in Speyer, zwei Jahre im Georgianum in München und ein Jahr lang im Priesterseminar zu Speyer auf Seegrasmatrazen geschlafen, die gar nicht weich gewesen seien. Dann holte er mir noch ein paar Hausschuhe aus seiner Wohnung, schloss die Zellentür ab, ließ aber aus Gefälligkeit das Licht in meiner Zelle noch eine halbe Stunde brennen.

Als ich nun alleine war, kniete ich mich auf den Boden der Gefängniszelle und dankte Gott von Herzen auf beiden Knien, dass ich gewürdigt worden war, diese Schmach zu leiden. Den Schlaf konnte ich erst finden, als der Tag schon graute.

Von dem Kaffee, der mir am nächsten Morgen gebracht wurde, konnte ich nur ein wenig nehmen, da mir der Mund fast ganz zugeschwollen war. Gegen Mittag besuchte mich mein Kursgenosse, [der] Stadtpfarrer […] in seiner Eigenschaft als Gefängnisseelsorger, brachte mir ein Brevier, eine Lebensbeschreibung des hl. Antonius von Padua und einige Erfrischungen. Desgleichen besuchten mich der Kirchenrechner […] und mein Küfermeister […] und überbrachten mir Wäsche, Kleider und Schuhe. Meine Tante […] wollte mich ebenfalls besuchen. Ich ließ sie aber dringend bitten, von ihrem Besuch abzusehen. Sie sollten mich in meinem derzeitigen Zustand nicht sehen, weil sie sonst zu viel Lamento gemacht hätte.

Bald nach Mittag kam ein Gefängniswärter und teilte mir freudig mit, das kath. Pfarramt habe soeben telefoniert, dass zwischen dem Bischof von Speyer und der Gauleitung ein Abkommen getroffen sei, wonach noch im Laufe des Samstag alle verhafteten katholischen Geistlichen entlassen werden sollten. Ich möge daher so langsam meine Sachen zusammenpacken! Ich erwiderte, dass ich nicht einpacken werde, denn ich sei gewiss, dass man mich in meinem derzeitigen Zustand nicht in meine Pfarrei zurückkehren lasse. Es war auch so. Es wurde Abend und meine Zellentür blieb verschlossen.

Das Beten des Breviers und das Lesen bereiteten Schwierigkeiten. Meine Augen waren jedenfalls gehörig zugeschwollen. Ich versuchte mehrmals, in der mit Wasser gefüllten Waschkanne mein Antlitz zu sehen, aber es gelang mir nicht. Ich merkte beim Brevierbeten und beim Lesen, wenn ich eine Seite links im Buch las, musste ich das Buch nach links hinauf hochheben, wenn ich eine Seite rechts las, nach rechts hinaus.

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war die Härteste. Ich gab mir stundenlang Mühe, auf der „Pritsche“ in eine Körperlage zu kommen, in der ich ohne Schmerzen ruhen könnte. Es wollte mir nicht gelingen. Wie ich meinen Körper auch drehte und wendete, immer fühlte ich heftige Schmerzen, die mich stets aufs Neue zwangen, die Körperlage zu ändern. Dazu hatte ich stets das Gefühl, die Kopfhaut wolle mir auf- und davonfliegen. In meiner Not ließ ich mich immer wieder von der „Pritsche“ herab auf den Boden fallen, brachte dann mit großer Anstrengung Bettdecke und Kopfpolster in eine neue Lage und kroch wieder hinein. Das mag wohl ausgesehen haben, wie wenn ein misshandelter Hund in seine Hütte kriecht. Endlich, nach stundenlanger Anstrengung, schlief ich ein, dem Sonntag entgegen, einem Sonntag im Gefängnis – ohne Altar! Der „Kelch“ war da, der Haftbefehl aber immer noch nicht.

Gegen Mittag brachte mir der Gefängnisseelsorger wiederum Liebesgaben für Leib und Seele. Da ich in Ansehung meines zerschlagenen Gesichtes – die anderen Spuren der körperlichen Misshandlung sah man ja nicht – mit einer längeren Haftdauer rechnete, machte ich mit meinem Kursgenossen Stadtpfarrer […] aus, dass ich Montagnachmittag für mich allein Exerzitien beginne, bei denen mir zum ersten Mal in meinem Leben der Staat Kost und Logis gratis zur Verfügung stellen werde. Die nötigen Bücher wollte [er] […] Montagnachmittag überbringen.

[…] Die Nacht von Sonntag auf Montag war besser als die Vorhergehende. Nur störten mich meine gefangenen Mitbrüder anderer Couleur, die rechts und links neben meiner Zelle hausten. Sie trommelten an die Wände, gaben allerlei „Morsezeichen“, fingen immer wieder an, stundenlang, ohne dass ich ein Gegenzeichen gab. Endlich wurde Ruhe.

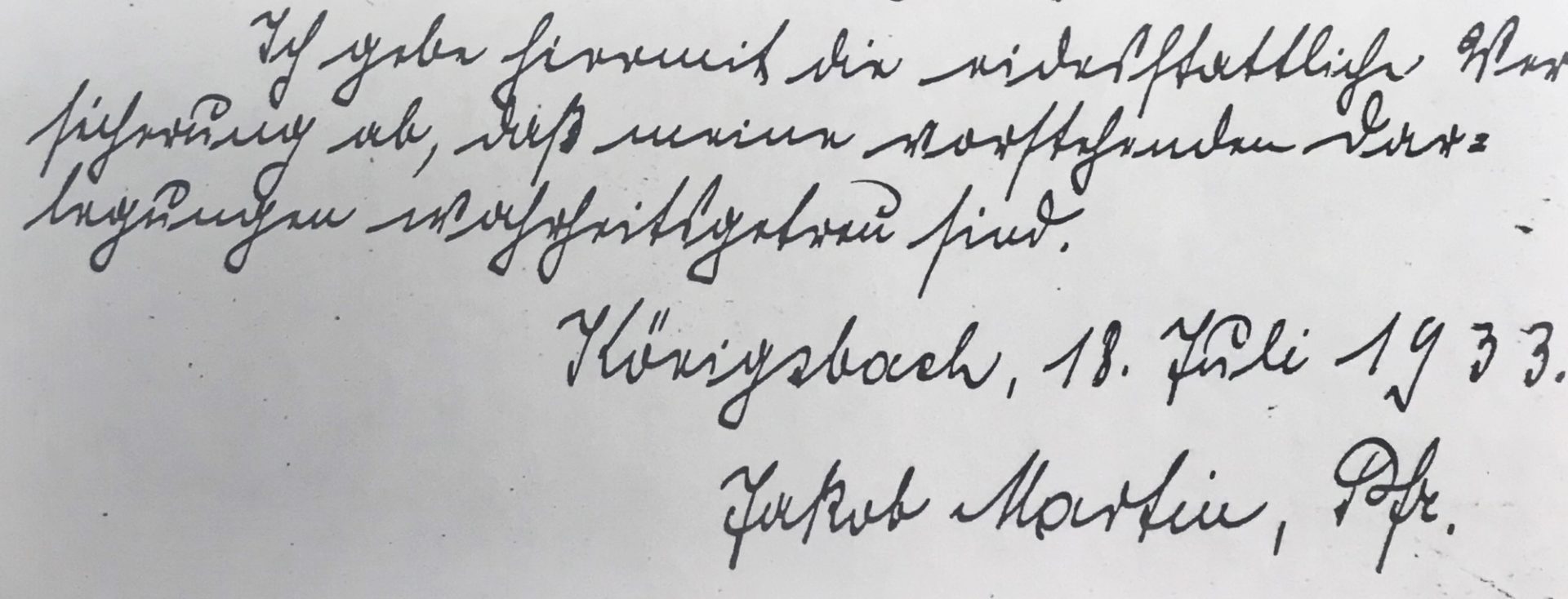

Montag, den 26. Juni, etwa um neun Uhr, brachte mir der Gefängnisverwalter die Mitteilung, dass ich entlassen sei. Das Auto stünde schon vor der Tür, um mich nach Hause zu bringen. Als ich auf das Büro kam, waren dort der Kommissar vom Bezirksamt […] und ein zweiter Nationalsozialist in Uniform anwesend. Der Kommissar […] reichte mir die Hand, und dabei entschlüpfte ihm die Bemerkung: „Ach Gott, wie sehen Sie aus!“. Dann teilte er mir mit, dass ich aus der Schutzhaft entlassen sei, nur müsse ich noch eine Erklärung unterschreiben, welche mit dem Herrn Bischof von Speyer vereinbart sei. Diese mir vorgelegte Erklärung lautete wortwörtlich:

„Der Unterzeichnete verpflichtet sich hiermit, unter keinen Umständen den Versuch zu machen, das Gotteshaus zu politischen Zwecken zu missbrauchen. Ausdrücklich erklärt und versichert er, dass er auch nicht den Versuch unternimmt, in versteckter Weise die Regierung Adolf Hitler bzw. deren Maßnahmen einer Kritik zu unterziehen, die einer Verächtlichmachung gleichkommt. Die Parteileitung ihrerseits übernimmt die Verantwortung, dass sie mit allen Mitteln den Priester schützen wird, wenn er sich nicht gleichzeitig herablässt, seine Würde zu Parteizwecken zu missbrauchen".

Als ich diese Erklärung durchgelesen hatte, war ich im ersten Augenblicke entschlossen, meine Unterschrift zu verweigern und den Gefängnisverwalter zu bitten, mich wieder in meine Zelle zurückzuführen. Dann aber sagte ich mir, wenn diese Erklärung mit dem Herrn Bischof vereinbart und von ihm, wie mir gesagt wurde, gebilligt ist, setzte ich mich ins Unrecht durch Verweigerung meiner Unterschrift. So unterschrieb ich denn. Dann begleiteten mich die beiden Herren ans Auto, wobei einer derselben mir in sehr gefälliger Weise meinen Koffer trug, ließen die Vorhänge an den Autofenstern herunter und fuhren mich an mein Pfarrhaus in Königsbach. Dort gab mir Kommissar […] den Auftrag, vorläufig keinen Besuch zu empfangen und zu verhühten, daß ein „Volksauflauf“ entstünde. Ich sollte eben in meinem Zustand nicht gesehen werden.

Gegen Abend kam er noch einmal und stellte das Ersuchen, daß ich mich zunächst nicht fotografieren lasse, damit eine solche Fotografie nicht etwa zur „Greuelpropaganda“ im Ausland missbraucht werde. Ich suchte mich möglichst unsichtbar zu machen. Allein es kamen doch Leute, die geschäftlich oder aus Gründen pastoreller Art im Pfarrhaus zu tun hatten. Dienstags erhielt ich zudem auch zahlreichen Besuch von Verwandten und geistlichen Mitbrüdern. Am Abend dieses Tages ließ mir eine Amtsstelle durch eine Vertrauensperson mitteilen, dass ab Mittwoch früh ein Posten aus dem Lager des freiwilligen Arbeitsdienstes am Pfarrhaus stehen werde und niemand mehr hereingelassen werde.

So geschah es denn auch. Mittwoch, den 28. Juni, morgens sechs Uhr, wurde am Pfarrhaus der Posten besetzt und blieb bis abends neun Uhr. So blieb es bis zum Sonntag, dem 9. Juli, morgen zehn Uhr. Es durfte niemand das Pfarrhaus betreten als nur die Krankenschwester und der Arzt. Sogar meine hier wohnende Tante […] durfte erst dann wieder ins Pfarrhaus herein, nachdem sie sich vom Führer des Arbeitsdienstlagers einen Passierschein hat ausstellen lassen.

Dienstagmorgens war die Schwester Oberin nach Speyer gefahren, hatte beim H. H. Bischof einen Altarstein geholt und mir die Erlaubnis erwirkt, dass ich im Pfarrhaus zelebrieren durfte. So konnte ich denn am Mittwochmorgen wieder zelebrieren. Die hl. Messe an diesem Tage las ich für diejenigen, welche mich misshandelt und verhöhnt hatten und welche mir dies gegönnt hatten.

Sonntag, den 2. Juli mussten die Pfarrangehörigen zum Gottesdienst nach auswärts, so wie auch am Sonntag zuvor, dem 25. Juni, an dem das zwölfstündige Gebet und jeglicher Gottesdienst ausgefallen waren.

Sofort nach meiner Heimkehr am 26. Juni ließ ich den Arzt […] von Deidesheim rufen und mich von ihm untersuchen. Er konstatierte außer den schweren Verletzungen im Gesicht und auf dem Kopf am ganzen rückwärtigen Körper Spuren von schweren Schlägen. So fand er auf der rechten Schulter eine Stelle so groß wie zwei Handflächen, welche infolge der vielen Hiebe vollständig blutunterlaufen war und blau-schwarz aussah. Ebenso hatte ich solche Stellen am Rücken, an den Schenkeln und an den Waden. Große Schmerzen verspürte ich im Gesäß infolge der dort erhaltenen Fußtritte. Das Gehen machte mir große Beschwerden. Der Arzt rechnete damit, dass es drei bis vier Wochen dauern werde, bis ich wieder ausgeheilt sei. Allein wider Erwarten ging die Heilung rasch vonstatten. Mittwoch, den 4. Juli, schrieb er mich gesund und erklärte mir, dass ich tagsüber in den Garten gehen und am folgenden Sonntag meinen Dienst wieder aufnehmen könne. Gegen Mittag machte ich dem Lagerführer […] davon Mitteilung und schrieb ihm, dass ich ab heute Nachmittag in den Garten gehen und am nächsten Sonntag meinen Dienst wieder aufnehmen werde.

Nachmittags um zwei Uhr ging ich zum Pfarrhaustor hinaus, am Pfosten vorbei, über die Kirchgasse hinüber in den Pfarrgarten. Währenddessen und die nächsten Tage über behütete die Wache treulich das Pfarrhaustor, um unberufenen Personen den Eintritt zu verwehren. Ich selbst aber trieb mich unbewacht im Pfarrgarten herum. Die Leute kamen an den Gartenzaun oder zu mir in den Garten herein, ohne dass die Wache etwas dagegen einzuwenden hatte. So bleib dieses urkomische Bild bis zum Sonntag, dem 9. Juli. An diesem Tag zog nach Beendigung des Hauptgottesdienstes um zehn Uhr die Wache am Pfarrhaus sang- und klanglos ab.

aus: Bistumsarchiv Speyer, PfA Königsbach XI-Martin (Abschrift und Kürzungen von Katharina Kaiser, Anpassung der Rechtschreibung von Chantal Gittermann).